这些非物质文化遗产大多分布于村庄,根植广袤的乡村生存和发展,是乡村文化的重要组成部分,也是中国乡土文化的重要载体。

近年来国内乡村非遗旅游开发进行了大量探索,出现了以下五种模式:

非遗研学旅游指以青少年学生为主要受众,以群体形式参与,以实践育人为目的,围绕非物质文化遗产开展的校外旅游实践活动。将非遗与研学体验结合起来,是一次亲身感知非遗文化的旅行。

案例:浙江乌镇

拥有7000多年文明史和1300年建镇史的乌镇,是红色研学旅游相当成熟的区域,这里是首批中国历史文化名镇,是“党的一大卫士”王会悟,革命文学家茅盾、沈泽民的故乡,有着深厚的红色底蕴。

民宿能够伴随旅游经济异军突起,在于其满足人们功能性之上的体验性需求。非遗与民宿的结合既增强了入住旅客的文化体验,也为非遗文化开辟了活化路径。

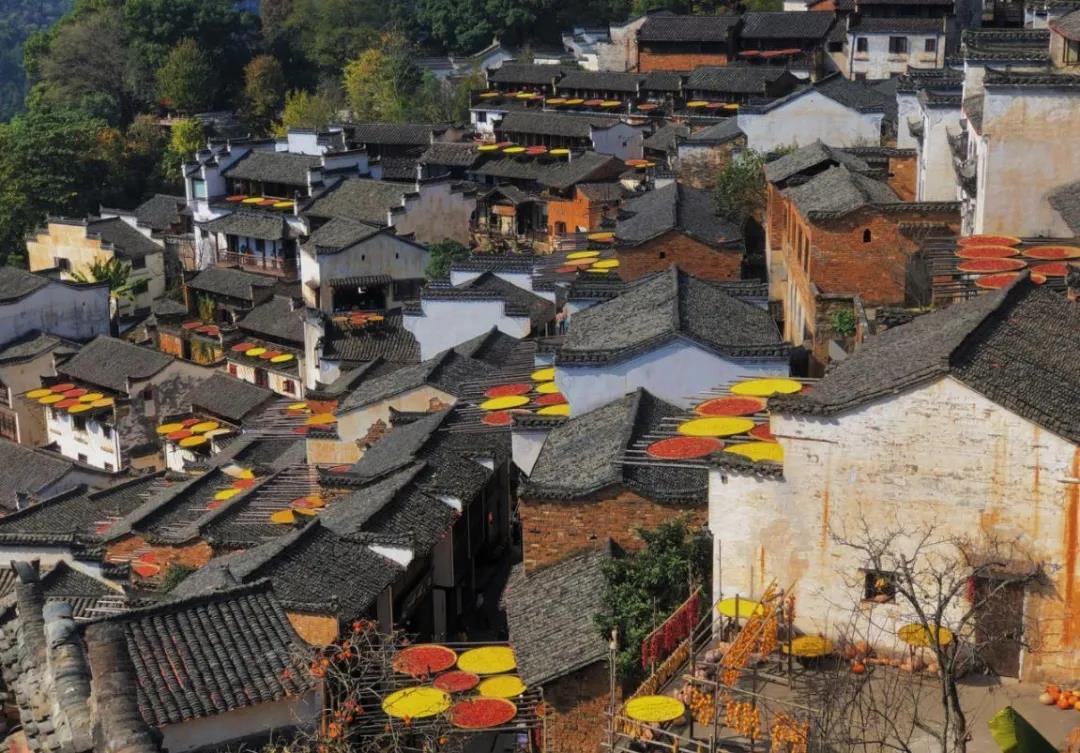

案例:江西婺源

江西婺源县思口镇作为婺源明清古宅的聚集地,目前已建成花满堂、西冲院、明训别院、将军府、正经堂、花田溪等19家高端古宅民宿。在这里,游客可以近距离体验千年古樟树榨油桩、老门套、老磨盘、竹编竹艺、水槽、石槽等民俗、非遗。

过去,在很多年轻人眼中,非遗的历史性对应的是“过时”,文化性对应的是“土气”。然而,当黑陶、手工纸、传统扎染、刺绣、剪纸等非遗文创产品出现在旅游商品市场时,传统手工艺与现代创意的结合折射出的文化温度,立刻受到他们的追捧。

案例:贵州丹寨锦绣谷

贵州丹寨锦绣谷景区以乡镇合作社、村寨工坊以及系统的技能培训为途径,保护并提升苗、侗、瑶、水等民族的刺绣、蜡染、织布、造纸等传统工艺,并通过实体店+电子商务的方式,专注打造民族手工产品的品牌影响力,由此成为了我国民族文创的代表性品牌。

如果说传统技艺类的非遗项目多以展示和产品开发成为旅游经济增长点,那么大大小小的山水实景演出、文旅演艺和歌舞类表演等无疑是对舞蹈、音乐、服饰、节庆、习俗等非遗文化的再开发。

案例:贵州丹寨万达小镇

丹寨万达小镇景区“云上丹寨·非遗服饰”巡展活动,来自县内各乡镇的500多名苗族村民身着苗族节日盛装进行巡游展示和歌舞表演,以现场秀的方式集中展示丹寨“嘎闹”支系多姿多彩的苗族盛装服饰,提高大家对国家级非物质文化遗产“苗族服饰”的认识。

中国是世界上最早使用历法的国家之一,我国的元旦、春节、元宵节、端午节、重阳节、中秋节、“藏历新年”“彝族年”等传统节庆更为“非遗+旅游”奠定了融合的基础。每年从大年初一到正月十五,全国各地丰富多彩的民俗节庆活动次第展开,成为吸引游客的“打卡地”。

案例:四川羌族自治区

四川省北川羌族自治县依托丰富的禹羌文化资源推出了“大禹祭祀”“羌历新年”“沙朗节”等10余个民俗文化节庆品牌,每年吸引游客近100万人次。

多地非遗保护与传承的实践证明,非遗对乡村发展有着重要的推动作用。尤其是非遗与旅游融合发展,产生了1+1大于2的效果,在更新基础设施、改善村容村貌、提高村民收入等方面,发挥了巨大的作用,是乡村振兴的助燃剂。