在文旅行业迎来“报复式复苏”的背景下,乡村也是重要的旅游目的地。很多人的旅游目的地选项栏里,不再只是国内外的著名景区,还有小桥流水人家;美食攻略里,不光写着“咖喱肉骨茶印尼九层塔”,还写着各种农家特色美食……

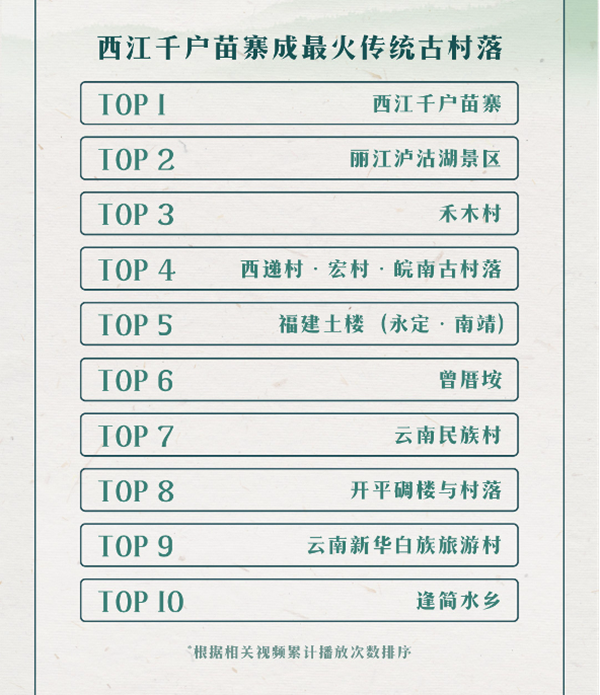

4月17日,抖音发布《乡村文旅数据报告》。过去1年,抖音乡村内容数超4.59亿个,播放量超23901亿次,有415亿次点赞,58亿次评论。这些内容在抖音上获得了超28亿次分享,同比增长126%。其中,许多人都是被乡村短视频“引”过去的:被短视频里声色光影的场景化再现撩拨起乡愁、激发起向往,看到白墙黛瓦,想起美丽图卷;看到小桥流水,想起河边浣纱;看到一蓑烟雨,想起山河故人……然后在乡情乡韵乡愁的牵引下,来了一场说走就走的旅行。

乡村游兴起,乡土情怀重燃

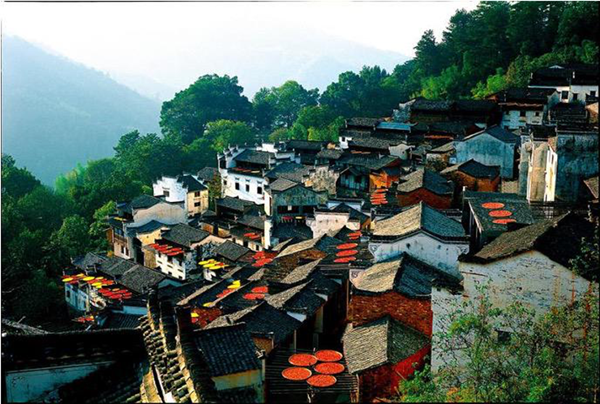

乡村之美,美在良田沃野,美在绿水青山,美在风土人情。沈从文笔下“近水人家多在花里,春天时只需注意,凡有桃花处必有人家,凡有人家处必可沾酒”的边城很美,王跃文眼中“无双毕竟是家山”的沙湾也很美。

一亩方塘、一湾小溪,一片茶园、一垄稻田,一座石桥、一株古树,一台社戏、一曲山歌,一场“村BA”,一出“村晚”……构成了各具特色的中国乡村文化图景。

中国农业大学农民研究所名誉所长、三农问题专家朱启臻说过,中国的村落文化不仅表现在山水风情自成一体,特色院落、村落、农田相得益彰,形成的独特村落景观,更主要地表现在村落所具有的信仰、道德,村落所保存的习俗,村落所形成的品质和性格。

“当我们戴着审视村落文化价值的眼镜走进村落时,你就会发现村落是一座文化的宝库,这里的一草一木、一砖一瓦,人们的一举一动,都被赋予了深刻的文化意义和乡土情怀。”

只不过,在过去很多年里,乡村虽然承载着田园牧歌式想象,高频关联词却总是“空心”“破败”“凋敝”,在主流视野里,乡村的存在感并不强,对很多人来说,故土似乎也成了回不去的地方。

视频化呈现发掘了乡村的另一种可能。乡村古韵、田园风光、农家院落、山野美食在抖音里,被更多人看见、喜欢、向往,成了离乡者抚慰乡愁、都市人在忙碌中代偿“生活在别处”念想的寄托物。

乡村文旅发展是乡村振兴的强力引擎,短视频为乡村文旅数字化提供了一股助推力量——它将乡村之美与人们对美的向往、对家的怀念进行了连接,让无数人重新关注起身后那一片水土一方家园。

“乡村游”兴起,印证了社会学家贝拉·迪克斯所说的:许多当代文化展示,已从官方的仪式性形式描绘转向民间,以往那些“房前屋后”的琐事现在取代了盛况与辉煌,获得了新的大众魅力。

视频化,是对乡村游的数字化助力

19年前曾在著作《村落的终结》中惋惜于村落“悄悄地逝去,没有挽歌、没有诔文、没有祭礼”的中国社科院原副院长、知名社会学家李培林,当时可能没想到,十多年后,在中国,很多乡村正在重新“活”过来。

人气在“活”过来,以往是“雁南飞”,现在是“凤归巢”;民俗在“活”过来,以往是手艺传承断代,现在是非遗迎来复兴;乡村经济在“活”过来,以往是百般凋敝,现在是产业兴旺……在一个个的“活”过来中,乡村振兴的愿景渐次照进现实。

乡村能焕发出新活力,原因有很多,这其中,数字化就是个重要助推器。说到乡村数字化,很多人首先想到的,也许是农村电商兴起,是智慧农业普及,是“互联网+政务服务”下沉等。诸如此类的景象,拼凑成了数字乡村的“广角构图”。

但事实上,乡村在短视频等数字媒介的呈现下被越来越多的人看到,同样是乡村数字化的体现。这些乡村景象,看起来似乎与数字化无关,可当它们借由短视频实现跨时空传播时,就已被嵌入数字化的大网中了。